2018年1月23日に群馬県の草津白根山で起こった噴火。

それから1週間後の1月30日には、山形県の蔵王山で火山性微動や山体隆起などの異常が確認され、噴火警戒レベルが1から2【火口周辺規制】へと引き上げられました。

草津白根山の噴火は、聞くところによると3000年ぶりとのこと。

しかも、噴火警戒レベルとしては1【活火山であることに留意】というものでした。

となると、蔵王山もいつ何時、同じように噴火するか分かりません。

これは活火山全体に言えることなのでしょうが・・・

思えば、2014年9月27日に突然噴火し、戦後最悪の火山災害となった御嶽山の噴火も、当時の噴火警戒レベルは1だったそう。

世界遺産にも登録され、登山者だけでなく日本人の多くに憧れをもって眺められている富士山だって活火山として扱われていますよね。

日本がこれほどまでに美しい山並みと温泉に恵まれているその理由は、火山大国だからこそ。

地球上には約1500の活火山がありますが、日本にはそのうちの1割近くが集中しているのですから、恐ろしいことです。

でも、それを怖がっていたら山登りを楽しむことなんてできませんよね。

日本が火山大国であることはどうしようもないので、あとは登山者自身が万が一に備えることが大事。

今回は、気象庁により噴火警戒レベルが発表されている活火山一覧と登山中に噴火が起きた場合の対処法について見ていきたいと思います。

気象庁発表の噴火警戒レベルとは?

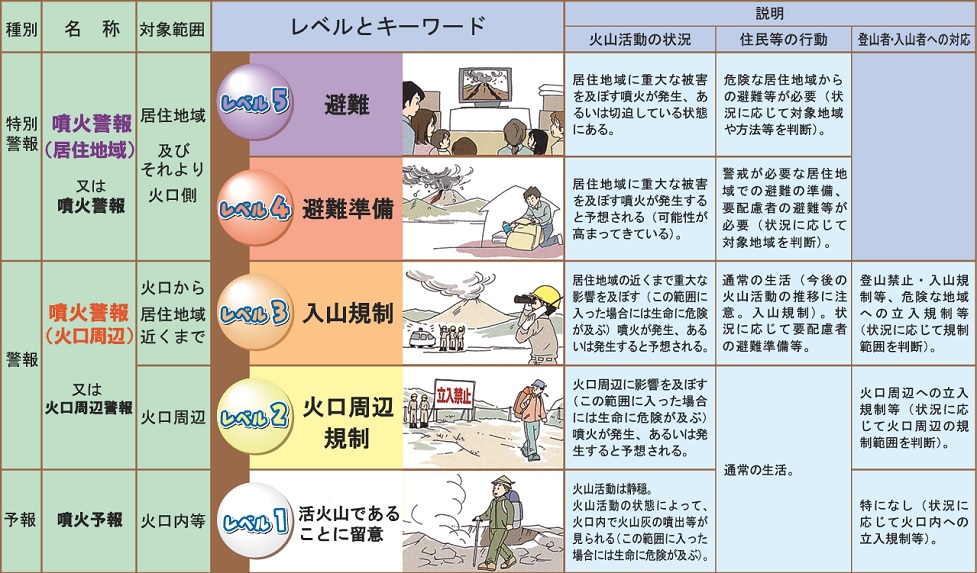

まず、気象庁が発表している噴火警戒レベルとは一体どういうものなのか、簡単にまとめると・・・

「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」を5段階にレベル分けしたものになります。

以下、気象庁のホームページに掲載されている、噴火警戒レベルの説明図です。

御嶽山も草津白根山も、噴火当時の種別はあくまで“予報”で、噴火警戒レベル1【活火山であることに留意】という段階だったにもかかわらず噴火したわけなので、正直、どこまで信用していいものか分からない指標だと思います・・・

噴火警戒レベルが発表されている火山一覧

気象庁が常時観測を行っている火山は50座。

出典:気象庁

出典:気象庁

そのうち、噴火警戒レベルが発表されている山は38座あります。

※九州地方の霧島山は、噴火警戒レベルが1と3に分けられています。

出典:気象庁

噴火警戒レベルが高い順から一覧にまとめてみますね。

噴火警戒レベル5避難発表されている山はありません。

噴火警戒レベル4避難準備

発表されている山はありません。

噴火警戒レベル3入山規制

- 草津白根山(関東・中部地方)※日本百名山

- 霧島山(新燃岳)(九州地方)※日本百名山

- 桜島(九州地方)

- 口永良部島(九州地方)

噴火警戒レベル2火口周辺規制

- 蔵王山(東北地方)※日本百名山

- 浅間山(関東・中部地方)

- 諏訪之瀬島(九州地方)

噴火警戒レベル1活火山であることに留意

- アトサヌプリ(北海道地方)

- 雌阿寒岳(北海道地方)※日本百名山

- 十勝岳(北海道地方)※日本百名山

- 樽前山(北海道地方)

- 倶多楽(北海道地方)

- 有珠山(北海道地方)

- 北海道駒ヶ岳(北海道地方)

- 恵山(北海道地方)

- 岩木山(東北地方)※日本百名山

- 秋田焼山(東北地方)

- 岩手山(東北地方)※日本百名山

- 秋田駒ヶ岳(東北地方)

- 吾妻山(東北地方)※日本百名山

- 安達太良山(東北地方)※日本百名山

- 磐梯山(東北地方)※日本百名山

- 那須岳(関東・中部地方)※日本百名山

- 日光白根山(関東・中部地方)※日本百名山

- 新潟焼山(関東・中部地方)

- 焼岳(関東・中部地方)※日本百名山

- 御嶽山(関東・中部地方)

- 白山(関東・中部地方)※日本百名山

- 富士山(関東・中部地方)※日本百名山

- 箱根山(関東・中部地方)

- 伊豆東部火山群(関東・中部地方)

- 伊豆大島(伊豆・小笠原諸島)

- 三宅島(伊豆・小笠原諸島)

- 鶴見岳・伽藍岳(九州地方)

- 九重山(九州地方)※日本百名山

- 阿蘇山(九州地方)※日本百名山

- 雲仙岳(九州地方)

- 霧島山(御鉢)(えびの高原(硫黄山)周辺)(九州地方)※日本百名山

- 薩摩硫黄島(九州地方)

活火山に登山をする場合に注意しておきたいこと

上記にまとめた、噴火警戒レベルが発表されている山々を見ると、日本百名山が多くを占めているのが分かります。

それだけ魅力的な活火山が多いということになりますが、これらの活火山に登山をする場合、登山者自身が万が一に備える準備をしっかりとしておくという意識が大切。

以下、活火山に登山をする場合に注意しておきたいことを簡単に記しておきます。

- 事前に気象庁の噴火情報を確認する

⇒火山別に設定された噴火警戒レベルを解説したリーフレット - 事前に避難小屋の位置などを確認しておく

- ヘルメット、携帯ライトを携行する

さらに以下のポイントを事前に確認し、準備しておきましょう。

出発前の情報収集が最重要 まず、気象庁のホームページで必ず噴火警戒レベルを確認しましょう。レベル1(活火山であることに留意)からレベル5(避難)まで5段階あり、レベル2以上では入山規制がかかる場合があります。また、地元の観光協会や登山口の情報も事前にチェックし、最新の登山道状況を把握しておくことが大切です。

避難場所の確認 万が一の噴火に備えて、登山ルート上にある避難小屋やシェルターの位置を地図で確認し、実際に現地でも場所を覚えておきましょう。多くの活火山では専用の避難施設が設置されており、緊急時の重要な避難場所となります。

必須装備の準備 通常の登山装備に加えて、活火山特有の装備が必要です。ヘルメットは落石や噴石から頭部を守る必需品で、軽量なものを選びましょう。携帯ライトは火山ガスで視界が悪くなった時や、避難小屋内での使用に欠かせません。また、火山ガス対策として濡れタオルやマスクも用意しておくと安心です。

登山中の注意点 硫黄の匂いが強くなったり、動物の鳴き声が聞こえなくなったりした場合は、火山活動の変化を示すサインかもしれません。異変を感じたら無理をせず、速やかに下山することが重要です。また、火山性ガスが発生しやすい窪地や風下は避けて歩きましょう。

天候判断も重要 活火山では天候の変化が激しく、ガスで視界が悪くなることも多いため、天気予報を慎重に確認し、悪天候が予想される日は登山を控える勇気も必要です。

活火山登山は適切な準備と知識があれば安全に楽しめます。自然の雄大さを感じながらも、常に安全第一の意識を持って臨みましょう。

登山中に噴火が起きた場合の対処方法は?

万が一、山登りをしている最中に噴火が起きてしまったら・・・。

1. 風向きを確認して風上側へ避難する 噴火が起きると、火山灰や有毒ガスが風に乗って飛んできます。風下にいると、これらの危険物質に巻き込まれる可能性が高くなります。風向きを素早く確認し、風上方向へ移動することで、火山灰や有毒ガスを避けることができます。

2. 火口からできるだけ離れる 噴火の中心となる火口から遠ざかることが基本です。噴石や溶岩流などの直接的な危険から身を守るため、火口とは反対方向へ向かいましょう。ただし、急斜面や崖などの危険な場所は避けて、安全なルートを選んで移動してください。

3. 避難場所を見つける 登山中であれば、山小屋や避難小屋を探しましょう。建物がない場合は、大きな岩陰や窪地など、噴石から身を守れる場所を見つけてください。頭上に何かある場所の方が、落下してくる噴石から身を守ることができます。

4. 呼吸器を保護する 火山灰は非常に細かく、肺に入ると健康に害を及ぼします。タオルやハンカチ、衣類などで口と鼻をしっかりと覆いましょう。できれば濡らした布の方が効果的です。火山灰が目に入らないよう、ゴーグルやサングラスがあれば使用してください。

5. 情報収集と連絡 携帯電話が使える場合は、気象庁や自治体の緊急情報を確認しましょう。また、家族や登山計画を提出した機関に現在の状況を連絡することも大切です。ただし、緊急時は通信が混雑することがあるので、短時間で要点を伝えるようにしてください。

事前の準備も重要

登山前には必ず気象庁の噴火警戒レベルを確認しましょう。レベル2以上の山への登山は控えることをお勧めします。また、ヘルメットや懐中電灯、防じんマスクなどの安全装備を携帯することで、万が一の時により安全に対処できます。

登山計画書の提出も忘れずに行い、登山ルートや予定時刻を明確にしておくことで、緊急時の救助活動がスムーズになります。

日本は火山大国であり、多くの美しい山々が活火山です。完全に噴火リスクを避けることは難しいですが、正しい知識と準備があれば、リスクを最小限に抑えることができます。何より大切なのは、事前の情報収集と冷静な判断力です。自然の力を侮らず、しかし必要以上に恐れることなく、安全な登山を心がけましょう。

たとえ噴火警戒レベルが発表されていない活火山でも、火山であることに変わりはありません。

噴火はいつか必ずやってくるもの。

そのことを頭に入れながら、かと言って必要以上に恐れず、山登りを楽しんでいきたいものですね。

コメントはこちら